文物会说话 | “具”说,它们是稻作农业的巅峰!

长江下游环太湖地区

史前稻作农业发展繁荣

但大家知道

谁对此功不可没吗

没错!就是我啦

我是一只石犁

今天就让我来向大家介绍两个

远古时期的农耕器具

大触面稻作

石犁

首先介绍的当然是我自己啦

我是由耒耜发展而来的翻土工具,

大家看我这个三角形身材其实只是犁铧的部分,

还需要固定在木棍上面才能正常使用哦。

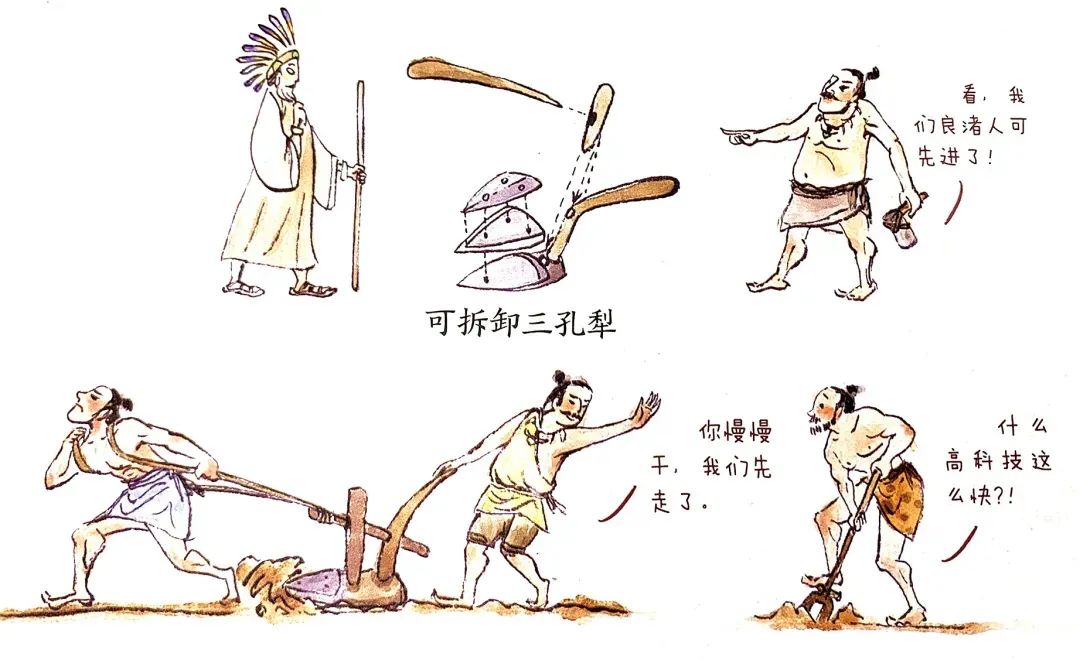

这时候的先民们还没有掌握用牛耕地的技术,

因此耕田的活儿还是靠人力。

草鞋山出土的石犁器身扁平,

平面呈三角形状,前锋夹角为45°,单面刃,微外弧。

柄部短而方正,柄外缘与前斜边呈同一直线,中部还有一圆孔。

使用时,利用器身所开的长缺口和顶角捆绑木柄,木柄上系绳可牵引,

石犁带刃的长边入土,前边两人挽拉,后边一人扶把而耕。

几乎在同一时期,还出现了有犁头和两侧犁翼构成的分体式的我。

这种石犁增大了石犁的体量,耕作面积更大,同时也方便替换损坏的部件。

可以说,我的出现,将间断式小触面耕作演变为连续的大触面耕作,

大大提高了生产生活的质量,为璀璨的良渚文化提供了物质基础的保证。

小尺度雕琢

石锛

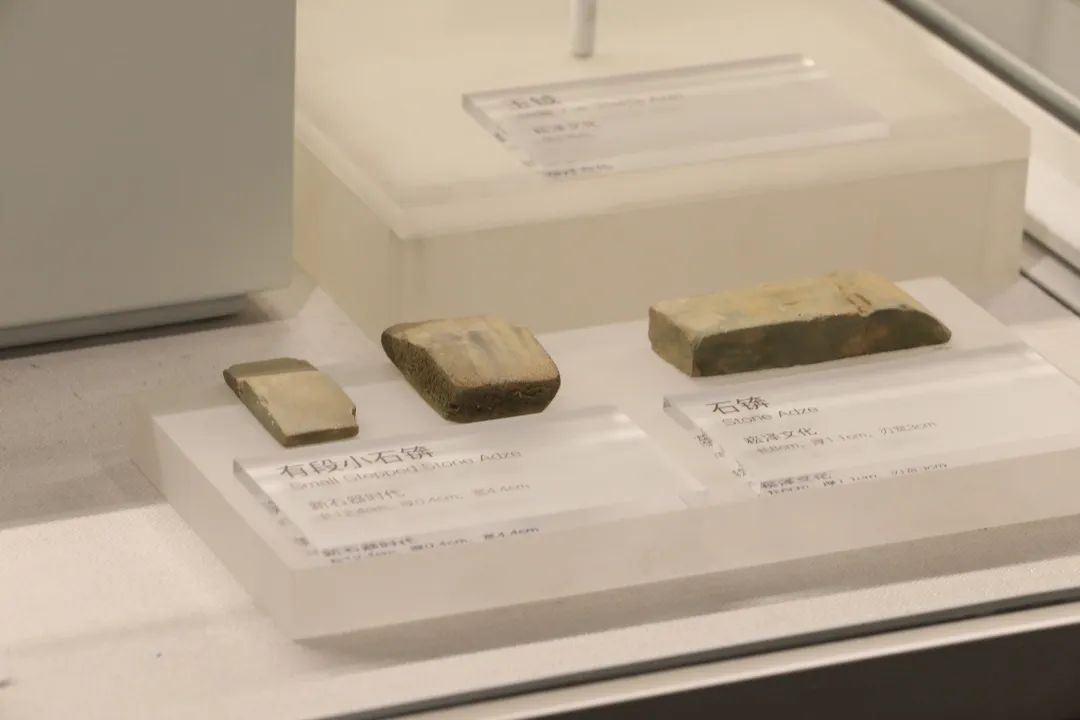

另一款农具是我的兄弟——石锛。

它是一种磨制石器,也需要装上木柄才可以使用。

石锛,是磨制石器的一种。

长方形,单面刃,有的石锛上端有“段”(即磨去一块),称“有段石锛”。

装上木柄可用作砍伐、刨土,或用于斫削、平木、刳木、开卯等精细木作行为。

根据形态不同,功能上分别类似锛、单面斧、刨子、凿或扁铲,

是新石器时代和青铜器时代主要的生产工具。

我们来看看它具体是如何使用的吧——

第一种,与石斧的装柄方式类似,石锛和木柄呈“L”形,

这种装柄方式更适合砍劈,比如伐木等重体力劳动。

其木柄普遍长一些,木柄头部往往会显得尤为粗大,

这些设计都是为了更加省力,同时让承接石器的卯孔更为牢固而不易破裂。

第二种,石锛与木柄呈“T”字形,石锛的装柄位置位于柄身的中央。

这种装柄方式为目前仅见,从工具的形态上推测这种装柄方式更适合刮刨,

将木料修整成更为趁手的形状,再进行下一步加工。

第三种,石锛与木柄呈“一”字形,

石锛装柄在柄身的顶部,这种装柄方式可能更适用于掏凿。

与“L”型木柄不同的是,这种装柄方式的木柄一般要更短一些,

大部分在20-30厘米之间,适合在木料上进行如开卯等精细加工。

精耕细作

稻作文化

所谓“工欲善其事,必先利其器”,

除了石犁、石锛之外,

当时用于农业生产的用具还有很多,比如石镰、石耕田器等。

这些器具的发明无不体现出先民们在劳作中迸发的伟大智慧,

将江南地区的稻作农业逐步推向历史的巅峰。

稻作农业衍生出的一系列风俗,

如赶耕牛下田、去春社祭祀、唱舂米号子、酿香醇米酒……构成了典型的稻作文化,

成为我们现代人永恒的乡愁。

○

○

-草鞋山考古遗址公园-

草鞋山遗址位于阳澄湖南岸,被称为“江南史前文化标尺” 、“世界稻作文化的原乡”。

2013年,被公布为第七批全国重点文物保护单位。

草鞋山遗址是江南史前文化的中心聚落,遗址保存有长江下游史前文化完整的发展序列,

再现了长江下游史前人类历史的发展史,是长三角地区历史发展的一部完整的“地书”,具有考古学上的里程碑意义。

更多精彩请持续关注

“行走在遗址间”栏目

为您讲述 江南文化之源故事

感受环太湖流域的古文明

草鞋山考古遗址公园官网:https://www.caoxieshanpark.cn

供稿单位:苏州明堂映像美术馆

学术顾问:李冬君

责编:徐晓燕

编辑:园小文