文物会说话 | 不简单的葛,不简单的衣!

纬线起花的罗纹织物

山形斜纹和菱形斜纹

既能御寒避风、防虫护体

又能遮丑饰美

大家好

“我”是葛纺织品

麻与葛是中国古代纺织品之先声

为人蔽体取暖,“我”责任重大!

让我们一起从草鞋山出发

看看葛纺织品的历史吧~

▼

最早的葛纺织品

1972年,草鞋山遗址马家浜文化时期的第10层,发现了3块炭化纺织物残片,

距今六千余年,是我国出土最早的葛纺织品实物。

经鉴定,其纤维原料为野生葛,

组织结构为纬线起花的罗纹织物,经密约每厘米10根,

罗纹纬密每厘米26至28根,地部纬密每厘米13至14根,

花纹为山形斜纹和菱形斜纹。

同时出土有陶制纺轮、骨制梭形器、木制绞纱棒等纺织工具和缝纫工具,

说明先民们早在六千多年前,就掌握了纺织的专业技术。

最早发现的葛纺织品实物,是先民走向文明的一个重要标志。

什么是葛?

“葛之覃兮,施于中谷,维叶莫莫。是刈是濩,为絺为綌,服之无斁。”

绿叶浓郁茂盛的葛藤漫山遍野地生长着,

收割回来蒸煮后,提取纤维,制成衣服,穿在身上真舒服!

这是诗经《周南·葛覃》诗篇中,即将回家探望父母的出嫁女唱的诗歌。

既描述了葛的生长状态又讲述了葛的作用,喜悦之情溢于言表。

诗经中有十余篇提到“葛”,涉及其形态、用途等,

可见农耕文明里,葛与人们生活息息相关,在社会发展中占据着重要地位。

葛藤可提取纤维,用于织布。

初夏,收割葛藤,缠绕成圈,放在大锅里煮。

让它在土壤或蒲苇中发酵2-3天。

待表面变得柔软,洗净就能得到干净的纤维。

即使被弄湿,它也能迅速干燥,不会变得沉重。

葛布

葛根部含有大量淀粉,可以制成葛根粉。

在看病难、买药难的时代,葛根被视作一种有价值的医药替代品。

在平时适当喝一些葛根粉,能够辅助降低血脂血压。

采葛制衣

据考古资料,中国纺织生产习俗,大约在旧石器时代晚期已见萌芽,

距今约 2 万年左右的北京山顶洞人已学会利用骨针来缝制苇、皮衣服。

这种原始的缝纫术虽不是严格的纺织,但却可以说是原始纺织的发轫。

而真正纺织技术和习俗的诞生流行当在新石器时代。

尤其是草鞋山葛纺织品的发现,

证实了传说的“五帝”时代即新石器时代的确存在“夏日衣葛”的习俗。

丝织品发明后,由于异常珍贵,一般平民只能夏日服葛,冬日衣褐。

而华丽的丝绸与细软的轻裘,则是富贵人家的冬衣。

黄帝时“治其丝麻以为布帛”,线在这时候出现。

此后,以麻和葛织物(古称布)以及丝织物(古称帛和锦)为主要材质的中国衣裳登上历史的舞台。

先民采葛制衣,是一项与春耕秋收同样重要的劳动。

采葛、练葛、洗葛衣三步,称为葛衣三部曲,

围绕葛衣制作,已经成了一个治葛产业链。

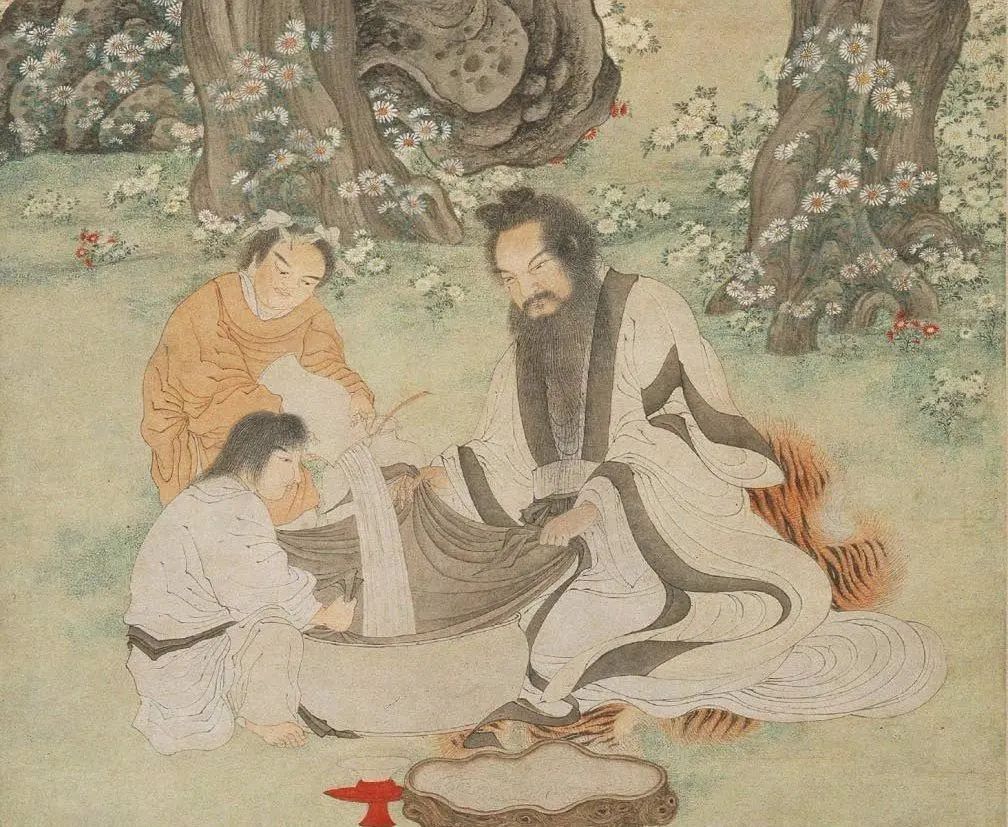

明代 丁云鵬《漉酒圖》局部

采菊东篱下的陶渊明也有葛巾漉酒的典故。

传闻陶渊明爱酒,他去朋友家做客,

主人刚酿好的美酒,还未曾隔去酒渣,

陶渊明已经等不及,解下自己的葛布头巾当滤网,现场喝了起来。

纺织的过去与现在

中国的纺织历史悠久。

早在原始社会,先民们已经采集野生的葛、麻、蚕丝等,

并且利用猎获的鸟兽毛羽,搓、绩、编、织成为粗陋的衣服,以取代蔽体的草叶和兽皮。

大汶口文化时期,黄帝的元妃螺祖,发明养蚕缫丝。

有的纺织工具已是由若干零件组成,有的则是一个零件有几种用途,

使劳动生产率有了较大的提高。

那时的纺织品已出现花纹,并施以色彩。

但是,所有的工具都由人手直接赋予动作,因此称作原始手工纺织。

秦汉到清末,蚕丝一直作为中国的特产闻名于世。

大宗纺织原料几经更迭:从汉到唐,葛逐步为麻所取代;宋至明,麻又为棉所取代。

这个时期里,手工纺织机器逐步发展提高,出现了多种形式:

如缫车、纺车由手摇单锭式发展到多种复锭(每台3~5锭)脚踏式;

织机形成了素机和花机两大类。

○

○

- 草鞋山考古遗址公园 -

草鞋山遗址位于阳澄湖南岸,被称为“江南史前文化标尺” 、“世界稻作文化的原乡”。

2013年,被公布为第七批全国重点文物保护单位。

草鞋山遗址是江南史前文化的中心聚落,遗址保存有长江下游史前文化完整的发展序列,

再现了长江下游史前人类历史的发展史,是长三角地区历史发展的一部完整的“地书”,具有考古学上的里程碑意义。

○

○

更多精彩请持续关注

“行走在遗址间”栏目

为您讲述 江南文化之源故事

感受环太湖流域的古文明

草鞋山考古遗址公园官网:https://www.caoxieshanpark.cn

供稿单位:苏州明堂映像美术馆

学术顾问:李冬君

责编:徐晓燕

编辑:园小文